Sympapaです。

この記事では2021年8月からHome Assistantを使い始め、2023年11月から住んでいる新築戸建ての我が家でスマートホーム化していることをまとめています。

我が家ではオープンソースのスマートホームシステム"Home Assistant"をメインのシステムとしAqaraやSwitchbot、Ecovacsなど様々なメーカーのスマートホームデバイスを統合しつつ、サブでGoogle Homeを使ってます。

家を建てる際に工務店に依頼して導入したIoT対応の住宅設備は太陽光発電システム、エコキュート、エアコンをEchonet lite対応のものにしたくらいで、その他は後付けのデバイスを使ってスマートホーム化しています。

この記事はなるべくいつも最新の情報となるように随時更新していこうと思います。

Home Assistantで出来ることの下調べやスマートホーム化のアイディアなど、参考にしていただけると嬉しいです。

また、こちらの記事ではHome Assitantで使っているハードウェアをまとめておりますので、あわせて読んでいただけると幸いです。

sympapa.hatenablog.com

■やっていること

◆Home Assistantのダッシュボード設置

LDKのリモコンニッチに10インチタブレットを設置してHome Assistantのダッシュボードにし、照明のシーン切替や様々の家のステータス、家族の在宅状況などを表示しています。

メインの画面では、左から、家族が在宅しているかの表示,電力関係の表示,トイレが使用中かの表示,ポストの郵便物の有無の表示,玄関ドアの施錠状態表示,窓の施錠状態表示, 食洗機の運転状況表示,洗濯乾燥機の運転状況表示,風呂が使用中かの表示,洗面所が使用中かの表示,エコキュートのお湯張り状況表示,LDKの照明の操作,LDKのカーテンの操作,LDKの二酸化炭素・温湿度表示,外の温湿度表示,壁内結露リスクの有無,テレビの電源ONOFF,LDKのエアコンの操作,観葉植物のと土の水分表示,芝生の土の水分と水やり状況表示 をしています。これだけでも、Home Assistantを使ってどんなことをやっているのか?できるのか?が大体わかるかなと思います。

ニッチには磁石がくっつくクロスの下地を入れてあるので、タブレットは磁石でくっつけあります。

また、ニッチの裏には収納があって、ニッチの目立たない場所に収納へ配線を通すための貫通穴を設けてあり、タブレットやGoogle Homeの電源は収納内に設置したコンセントから取っています。

また、玄関ホールにも8インチのタブレットを設置してHome Assistantのダッシュボードにし、玄関の外の様子や出かける際に欲しい情報などを表示しています。

sympapa.hatenablog.com

◆居室以外の照明の自動化

スマートホーム化の代表格(?)と言えば照明の自動化ではないでしょうか?

我が家では居室以外の全て・・・玄関ホール,シューズクローク,廊下,ウォークインクローゼット,トイレ,洗面所,風呂の照明を自動化しています。

このあたりの照明は全てZigbbe接続やWi-Fi接続のスマート電球かスマートシーリングライトで全てHome Assistantと接続しています。

電球タイプのダウンライトは絶滅危惧種となっていますが、E26電球が使用できる断熱材対応のダウンライトの在庫をみつけて採用しました。

工夫した点や苦労した点を少し書いておこうと思います。

・玄関と玄関ホール

玄関と玄関ホールの照明は赤外線人感センサーとミリ波人存在センサーを組み合わせて自動化しています。赤外線人感センサーだけだと、来客時に玄関で立ち話をしている間に照明が消えてしまう場合があるのでミリ波人存在センサーを併用しています。

・トイレ

トイレの照明は赤外線センサーで自動化するとウ〇チの際に消えるというスーパーなどのトイレで良くあるアレが起きるので、赤外線人感センサー+ミリ波人存在センサー+ドア開閉センサーを組み合わせて凝った(超面倒くさい)ロジックで自動化しています。ってか、もともと前の家で赤外線人感センサー+ドア開閉センサーのみで自動化していた時にウン〇の時に照明が消えないロジックを作った名残でややこしいままなんですが、ミリ波人存在センサーでは単純化できるはずです。詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

・洗面脱衣室

ランドリー室やそれを兼ねた洗面脱衣室には洗濯乾燥機,サーキュレーター,除湿機など、ミリ波人存在センサーが誤検出してしまうものが多数存在するので、照明の自動化は非常にハードルが高く、2つのミリ波人存在センサーと5個の赤外線人感センサーを使ってややこしいロジックで自動化しています。カオスですねぇ(笑)

詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

・風呂

風呂の照明まで自動化しなくてもいいだろと思っていましたが、風呂の換気扇を自動化するにあたり風呂に人が入っているかを検出する必要があったため、ついでに照明も自動化しました。お風呂の場合は水をジャブジャブ使うのでセンサーの設置に防水やらの工夫が必要となります。また、我が家ではミリ波人存在センサーを使用していますがバスユニットの壁や天井は鉄板が入っているのでミリ波レーダーの電波を通しません。 どこか電波を通してくれる場所は無いものかと思い探した結果、天井に付いた照明の裏側(樹脂製)に取り付けています。風呂の天井裏にはテレビのブースター用電源があったので電源も確保できました。詳しくはこの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

・ウオークインクローゼット

ウォークインクローゼットもまた留まって衣類を整理したりすることがあるため赤外線人感センサーだけでは心もとないので、赤外線人感センサー+ミリ波人存在センサーを組み合わせて使用しています。

・廊下と階段

廊下には途中に収納があるのですが、最初、廊下の両端にだけ赤外線人感センサーを設置したところ、収納をゴソゴソと漁っている時に照明が消えてしまう問題が起きました。

なので収納の中にも赤外線人感センサーを設置しました。

照明を自動で点灯させる際に時間帯によって照明の明るさを自動で変えていて夜中などは暗くしているのですが、収納の中の人感センサーが人感を検出した時には最大照度にするようにしています。

◆LDKの照明

LDKには2カ所の出入り口があって、ひとつは玄関ホールからリビング付近への出入り口、もうひとつは廊下からキッチン付近への出入り口です。

照明はキッチンの上にあるダウンライトを除き、Home Assistantと接続したスマート電球です。

キッチンの上にあるダウンライトは掃除しやすいようフツーのLED一体型にしたので、Sonoffの壁スイッチに内臓するタイプのスマートスイッチ"ZBMINI L2 Extreme"を使ってスマート化しました。

居室の照明は手動が良いと思うのでLDKの照明は基本的に自動ではなく手動でオンオフするよう構築しており、以下のようなことをやっています。

- リビング側とキッチン側の2箇所の出入り口にはPhilips HueのDimmerスイッチを取り付けて照明のオンオフを出来るようにしています。リビング側ではリビングの照明を、キッチン側ではキッチンの照明のオンオフとシーン選択が出来ますが、オフボタンを長押しすることによってLDK全体の照明をオフできるようにしています。

- 照明をオンにした時に、時間帯によって照明のシーンを自動選択して照度や色温度を変えるようにしています。

- ダッシュボード及びSONYの"HUIS"という学習リモコン(廃番)から照明のシーンを変更できるようにしています。

- LDKは通路を兼ねていて夜中にトイレに行く時なども通ることがあるので、LDKの照明がオフの時にLDKに入るとダウンライトが1つだけ自動で点灯するようにしています。(赤外線人感センサーを設置)

- LDKにある収納のドアを開けると収納を照らすスポット照明が点灯し、ドアを閉めると消灯するようにしています。

LDKの照明に関しては、こちらの記事とこちらの記事に詳しく書いています。

sympapa.hatenablog.com

sympapa.hatenablog.com

◆風呂の換気扇の自動化

風呂の換気扇ってお風呂からあがった時にオンにするのを忘れることも多いのですよね。。。

なのでお風呂の照明自動化で設置しているミリ波人存在センサーを利用して、お風呂からあがった際に換気扇を自動でオンにしてお風呂の中の湿度が一定以下になるか5時間後にタイマーでオフになるよう自動化しています。換気扇がオンの時に風呂に入った場合は換気扇を一時停止したり、浴槽のお湯が保温中の間は換気扇がオンにならないようにしたり、換気扇がオンになって欲しくない時の制御も入れています。

詳しくはこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

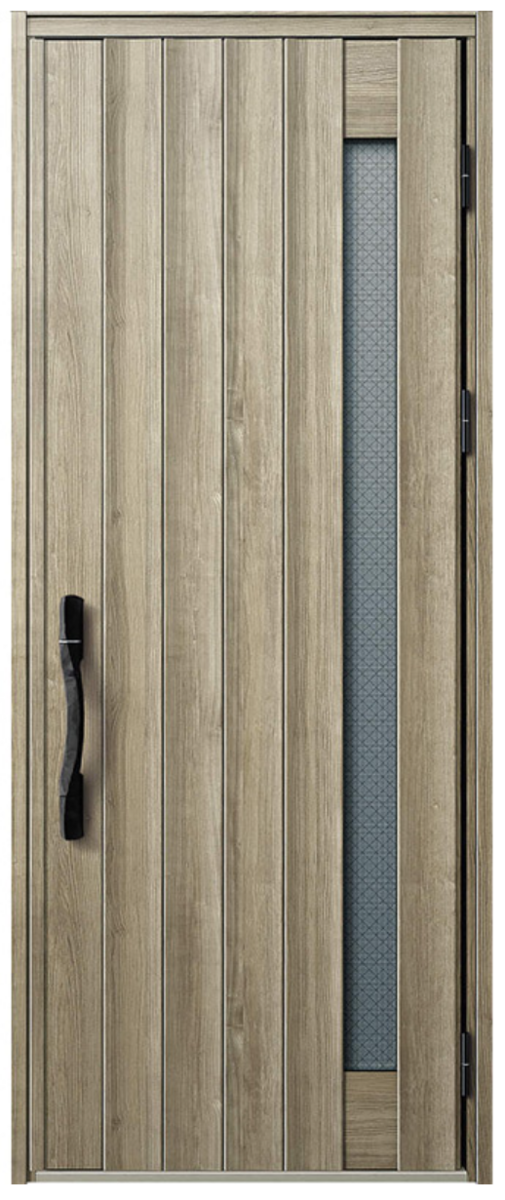

◆玄関ドア電気錠のスマート化

照明の自動化に次ぐスマートホームの代表格と言えば玄関ドアの解施錠自動化ではないでしょうか?

我が家の玄関ドアはYKK APのヴェナートD30で電気錠は100Vタイプ、ニッチに操作盤YSKAG B3を設置しています。

前述のとおりニッチの裏側には収納があり、電気錠操作盤の裏あたりの収納の壁に配線用の穴を仕込んであるので、そこにケーブルを通して操作盤のHA端子(JEM-A端子)と収納の中に設置したESP32とを接続し、ESP Homeを使ってHome Assistantと電気錠を接続しています。

LIXILの玄関ドアには屋内側にボタンがあって鍵の操作が出来るし出かける時に機能するオートロックが使えるのですが、YKK APの電気錠は屋内側にボタンが無く解錠するにはサムターンを2つ回す必要があり、外出する時に機能するオートロック機能もありません。入居するまでYKK APもLIXILと同じだろうと思い込んでいたのでショックでした(笑)

ってか前の家でQrio Lockを使っていて家族がオートロックに慣れているのでなんとかしろと要求があり。。。

そこで、後付け感はありますがドアにボタンスイッチを貼り付けて、ボタンによる解錠とオートロックをHome Assistantを使って実現しています。

スイッチにはこのタクトスイッチを使いZigbee接続のドア開閉センサーのリードスイッチを外してスイッチを繋ぐことで、スイッチをHome Assistantと接続しています。

まぁ後付け感はなんとかしたいですけど普段見る角度ではさほど後付け感もなく、利便性が勝ってるのでまぁいいか。。。詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

◆インターホンと防犯カメラ

近年はIoT対応のインターホンもメジャーなスマートホーム化のアイテムだと思います。

我が家ではは"Google Nest Doorbell 2nd Gen. (Wired)"を使っています。

日本で販売されているNest Doorbellはバッテリー内臓の”Battery Type”で前の家ではコレを使っていたのですが、電源を接続していても寒い時に充電されなくなる問題があり新居ではバッテリーを内臓していない"Wired"を米Amazonで購入して導入しました。

"Wired"の利点として”Battery Type”よりもボタンが押されてからNest HUBに映像が映るまでの時間やスマホへ通知が来るまでの時間がかなり早くなります。バッテリーを温存する必要が無いためスタンバイ中の通信状態に違いがあるのかな?

Home Assistantとも連携出来ますが映像のストリーミングは可能なものの応答には対応できないので、3台のNest Hubの他に玄関ホールに設置したダッシュボード用AndroidタブレットのGoogle Homeアプリが来客時に自動で開くようにして応答できるようにしています。

詳細はこのへんとかこのへんの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

sympapa.hatenablog.com

記事にはしていませんが庭には”Nest Cam 2nd Gen"を設置しています。バッテリー内臓かつ、カメラとベースが強力な磁石でくっつくだけでなく外壁がガルバリウム鋼板であればベースも外壁に強力にくっつくので外壁に全く穴を開けずに取り付け出来るのは利点です。しかし人の検出感度があまり高くないのが欠点かなぁ。

◆窓の鍵の施錠状態検出

窓の施錠状態はダッシュボードに表示し、かつ、どこかの窓が解錠された状態で玄関へ行くと(玄関の人感センサーが反応すると)Goole Nest miniが「窓の鍵が開いています」と喋って警告してくれるようにしています。

どちらかというと防犯用というよりは鍵を閉め忘れて出かけてしまうことの防止用ですね。

施錠状態はZigbee接続のドア開閉スイッチを使って取得しています。

我が家の窓はYKK APのAPW330ですが、引き違い窓のクレセント錠はノブの中にダイソーの小さいネオジム磁石を仕込んでセンサーを違和感なく取り付けできています。横滑り窓の方はちょっと強引に取り付けるしかないですねぇ(汗)

◆空調および温湿度とCO2の測定

エアコンは普通の壁掛けエアコンで各部屋エアコンを採用していますが、全て無線LAN対応のものか無線LANアダプタを取り付けました。

Home Assistantにはカスタムインテグレーション"echonetlite_Homeassisant"を使用して接続しています。

あと、各所にZigbee接続の温湿度計や、ESP32+CO2濃度計(MHZ-19C)を設置してESP HOMEを使ってHome Assistantと接続し、温湿度とCO2濃度をモニタしています。

イマドキの家は気密が高いので換気は大事だし、CO2がモニタできるのは換気がうまく機能しているのかがわかってなかなか良きです。

ちなみに安価な温湿度センサーは湿度の精度がよろしくない場合がありますが、こちらの記事でZigbee接続温湿度計の精度比較をしており、コスパに優れる"IHK-009"を使用しています。

sympapa.hatenablog.com

sympapa.hatenablog.com

◆太陽光発電と電気代

採用した太陽光発電のパワコンはオムロン製でEchonet Liteに対応しており"echonetlite_Homeassisant"を使用してHome Assistantに接続しています。

発電量、買電量、売電量や瞬間発電電力、瞬間使用電力などが取得できます。

太陽光発電は本当にお得な投資なのかを検証するために(?)、電気代と売電金額の自動計算および、太陽光パネルが無かった場合の電気代の自動計算をして、太陽光パネルでお得になった額なども表示するようにしています。

sympapa.hatenablog.com

◆エコキュートの制御

最近その界隈(?)で話題になっているのが「おひさまエコキュート」です。

オール電化の家庭の場合、電気消費量の30%はエコキュートだと言われています。もともとエコキュートは安い夜間電力を使って夜中にお湯を沸かしてしまい貯めておけばオトクって発想の給湯器ですが、昨今は夜間電力料金もさほど安いわけではなく(我が家の場合現時点27円/kWhくらい)、また太陽光発電の余剰電力を売電しても16円/kWhくらいにしかならないので、太陽光パネルが載ってるなら昼間にお湯を沸かした方がオトクって発想のが「おひさまエコキュート」です。

私も新居に太陽光パネルを載せたので「おひさまエコキュート」を採用しようかと悩みましたが、私の住んでいるところはあまりお天気がよろしくなく冬は屋根に雪が積もる場合もあるので昼間に沸かさない方が良いと思われる日が結構多いのと、家を建てた工務店が仕入れを得意としている三菱のエコキュートの場合「おひさまエコキュート」だと機能がショボくて割高になるので、やっぱり深夜にお湯を沸かすタイプの普通のエコキュートを採用してHome Assistantで制御することにしました。Echonet Liteに対応させるため無線LAN対応リモコンを導入しています。

そんなワケで、翌日の予想発電量が20kWhを超える場合は深夜の沸き上げを強制停止して翌昼間に沸き上げする制御をHome Assisatntを使って自動でやっています。

20kWhっていうとエコキュートの沸き上げを昼間に行ってもまだ余剰が出てしまうのですが、今のところ翌日の発電量の予想精度がそんなに高くなく、特に予想が20kWh未満の時には精度が低くて半分程度しか発電しない場合があるので高めの設定にしています。

ただし予想が20kWh未満で夜中に沸かしてしまった場合も、昼間に余剰電力が1kWを超えてきた場合には追加の沸き上げを補助的に行うことで、その次の沸き上げ時の消費電力を抑制できるようにしています。

発電量の予想には、"Solcast solor"というサービスと、そのAPIを使ってHome Assistantに取り込むカスタムインテグレーション”ha-solcast-solar”を使用しています。

sympapa.hatenablog.com

◆ロボット掃除機

ロボット掃除機なんて基本はフルオート動かせば良いんですが、「今すぐここを掃除して欲しい」ってこともありますよね。

スマホを取り出してアプリを起動してってやるのはちょっと面倒なのと奥様が使いこなせないので、ダッシュボードからワンタッチで部屋やエリアを選んで掃除出来るようにしています。吸引力などロボット掃除機の各種設定もここから出来ます。

我が家のロボット掃除機はEcovacsのDeebot X1 OMNIで、Home Assistantとの接続にはHome Assistant純正のEcovacsインテグレーションを使っています。

[www.home-assistant.io

◆郵便ポスト

今時の住宅では断熱性や気密性を確保するため、壁を貫通するポストをは採用しないのが一般的です。もちろんお金さえ出せば断熱気密処理された壁を貫通するポストも無いわけではありませんが特殊で高価です。

なので普通の壁に取り付けるポストを採用したワケですが、ポストに郵便物が入っているのか家の中からは判らないし取ることもできません。

ポスト周りに電源が無いのでZigbee接続のドア開閉センサーを使って、投函口の蓋が開いたら「郵便物あり」、郵便物を取り出す蓋を開いたら「郵便物なし」とみなしてダッシュボードに表示させています。詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

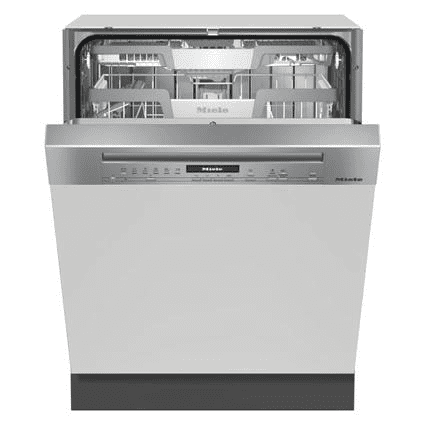

◆食洗機のステータス検出

以前の記事でも書きましたが、たまに食洗機に入っている食器が「これ洗ってあるの?ないの?」ってなることありませんか?我が家だけかな(笑)

なので、いつ洗い終わったかを知ることが出来るようにしました。

採用したミーレの食洗機は無線LAN対応モデルではないのでHome Assistantとの接続は諦めてましたが、食洗機用の200Vコンセントと自動水栓用の100Vコンセントがキッチンの奥の手が届く場所に設置されていたので、200Vコンセントに延長ケーブルをかませ、ESP32に繋いだCTクランプセンサーで電流を拾って洗い終わったことを検出できるようにしました。詳細はこちらの記事に書いています。

ESP32とHome Assistantとの接続にはESP Homeを使っています。

ダッシュボードには洗い終わった時間を表示させています。

sympapa.hatenablog.com

◆洗濯機のステータス検出

我が家の東芝製ドラム式洗濯乾燥機は選んで買ったわけではないのにWi-Fi接続対応です。まぁ出来ることは単にアプリに「乾燥始まった」とか「洗濯終わった」とか警告とかの通知が来たり、アプリで残り時間を見たりできるだけですけど。

APIが公開されていないのでダッシュボード用のタブレットに届いた通知を検出して、ダッシュボード上に洗濯機の状態を表示したり、Google Homeから音声で「洗濯が完了しました」と喋らせたり、ダッシュボード上にステータスを表示しています。

◆カーテンの自動化

リビングの掃き出し窓にSwitchbot カーテン3を設置しています。Home Assistantとの接続にはBluetoothで直接接続できるHome Assistant純正のSwitchbot bluetoothインテグレーションを使っています。

もちろんダッシュボードや赤外線学習リモコンから操作できるようにしたり、予めプリセットしたカーテン開度にしたりできるようにしています。

詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

◆トイレに置いたナノイー発生機の自動化

トイレの消臭用にナノイー発生機を置いているのですが、これもニオイセンサーを使って自動でオンオフするようにしています。

詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

◆観葉植物の水分センサー

今まで観葉植物とかあまり興味がなかったのですが、インテリアとして置いてみたら結構ハマってしまいました(笑)

しかし、水はやり過ぎてもいけないので加減が難しく、”サスティ”っていうアナログな土の水分インジケータみたいなのを買って使ってみましたが、定量的ではないので結局良くわからず寿命も1年ほどしかないようで。。。

そこで、Bluetoothで接続できるデジタルな水分計”Flower care”ってのを購入してダッシュボードに水分を表示させています。

それぞれの観葉植物の元気がなくなって来る水分が数値で判るので、それぞれの最適な水やりをすべき水分量をみつけて閾値を設定しダッシュボード上で警告を出すようにしています。

あと、ログを見れば前回いつ水やりをしたかが簡単に判るのも良きです。

”Flower care”のグローバルバージョンだと、Home AssistantからはXiaomi BLEデバイスとして認識され簡単に接続できます。

詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

◆芝生の水やり自動化

夏場は毎日水やりをしなくてはいけないと知ってはいましたが、入居後に「1㎡あたり8リットル」とかいうとんでもない量の水やりをしなくてはいけないと知り驚愕しています(笑)

水道代も馬鹿にならない気がしますが、それよりも手間というか時間が。。。(汗)

そんなワケで芝生の水やりも自動化しています。

詳細はこちらの記事に書いています。

sympapa.hatenablog.com

◆定期的な掃除や家のメンテナンスの記録

レンジフードの清掃とか換気システムのフィルタ交換など、定期的な清掃やメンテナンスは実施した日からカウントダウンして次はいつやったら良いかとか、前はいつ実施したかが判るようにダッシュボードに表示しています。実施した時は右側のボタンを長押しするとカウントダウンがリセットされます。かなり日がオーバーしてんじゃないの?というツッコミは無しで(笑)

■今後やりたいこと

●空調の自動化

家はそこそこ高気密高断熱で第1種換気による熱交換もしているし太陽光もあるので24時間空調もやってみたいと思っていますがやっぱり電気代がねぇ。。。

まぁでも各所に温湿度センサーも設置したし、Home Assistantで温度設定などを自動制御すれば電気代を抑えつつ24Hr365日家中快適温度も夢ではないかもしれません。加湿器も欲しいなぁ。。。

●壁内の結露リスクの監視と抑制

空調の自動化と似ていますが、住宅業界では昨今、夏の高温多湿化に伴って冬だけではなく夏の壁内結露リスクに注目されるようになっているようです。

冬の結露対策としては湿気を通さない防湿シートを壁内の屋内側に貼ることで冬の室内の湿気が壁内に入らないようにする方法が一般的に採用されています。

しかし夏は屋外が高温多湿となり家の中は冷房で冷やされているので、壁内の高温多湿の空気が壁内の屋内寄りのところで冷やされて結露が生じる場合があるというのです。このため最近では壁内の屋内側に防湿シートを貼る代わりに、気温が低い冬場は湿気を遮断し気温が高い夏場には湿気を通す「可変透湿シート」を貼ることで冬も夏も壁内結露を防止する方法が注目を集めています。でも、我が家では普通の防湿シートを採用しているのですよね。

そんなワケで壁内の防湿シート側(屋内寄り)に温湿度センサーを設置してその温湿度を監視しながら、壁内の温度が露点を極力下回らないよう室内が冷え過ぎの場合はエアコンの設定温度を自動で制御して壁内の温度が結露をなるべく下回らないようにするのを試験的にやっています。いい感じになったらその内、記事にしたいと思います。

■まとめ

というわけで、我が家で主にHome Assistantを使ってスマート化していることをざっとまとめてみました。

Home Assistantはアイディアと気合があれば色々なことができるスマートホームシステムなので、当記事を参考に色々なことにトライしていただけると嬉しいです。

まだ一部網羅できていないものもあるし、やっていることを変更する場合もあるので、この記事は最新の情報に随時更新していきたいと思います。

それでは。